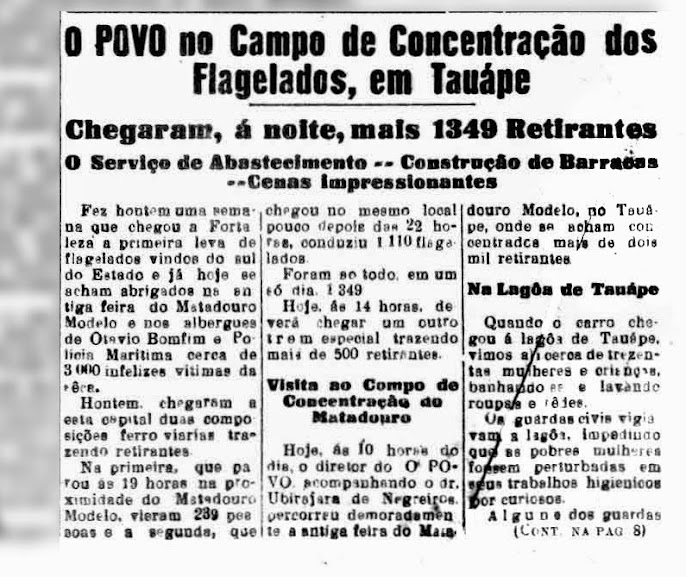

Notícia sobre o Campo de Concentração dos Flagelados,

publicada no Jornal O POVO, em 16/04/1932. - Museu do Ceará.

Abaixo uma excelente reportagem de ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER com fotografia de ISADORA BRANT sobre a "história apagada do Ceará". Uma história que não envergonha as elites brasileiras porque elas são perversas até a alma. O golpe de 2016 é um golpe das elites paulistas associadas às elites nordestinas contra essa "gente fedida, piolhenta e miserável".

De certa forma, o que ser percebe é o ódio de classe. As elites lutaram e ganharam o poder para manter os seus privilégios de um estado concentrador de renda e de privilégios. Os campos de concentração eram forma de apartheid social. Novamente repito: era preciso manter essa gente piolhenta e fedida nos seus devidos lugares. Enquanto os campos secos ficaram as famílias pobres e famintas o litoral do Ceará foi capturada por um gente sedenta de poder e riquezas.

Assim como hoje, quando jornalistas da grande mídia se refere a essa "gente como gente diferenciada" e a outra gente como "massa cheirosa" era preciso e ainda é afastar aquela gente fedida, piolhenta, faminta e desesperada tinha que ser mantida à distância.

Quem não se lembra dos "jardins" de São Paulo. Os "jardins" dos ricos e os "jardins" dos pobres em suas periferias?

E é preciso compreender que o golpe é sim um golpe contra gente piolhenta, fedida, faminta e desesperada e que é preciso estar confinada em suas senzalas e em suas periferias.

Viagem pela memória de campos de concentração no Ceará; veja vídeo

ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER

fotografia ISADORA BRANT 30/11/2014 03h06

RESUMO Com as secas do início do século 20, famintos dirigiam-se à capital do Ceará, assombrando as elites que idealizavam uma Fortaleza "belle époque", moderna -e limpa. O governo criou campos cercados para confinar milhares de retirantes; hoje, alguns tentam evitar que a memória desses lugares se apague.

ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER

fotografia ISADORA BRANT 30/11/2014 03h06

RESUMO Com as secas do início do século 20, famintos dirigiam-se à capital do Ceará, assombrando as elites que idealizavam uma Fortaleza "belle époque", moderna -e limpa. O governo criou campos cercados para confinar milhares de retirantes; hoje, alguns tentam evitar que a memória desses lugares se apague.

Uma coisa era certa: aquela gente fedida, piolhenta, faminta e desesperada tinha que ser mantida à distância. Era 1932, e Fortaleza não parecia disposta a olhar para trás. Na virada do ano, a capital cearense inaugurava o hotel Excelsior, seu primeiro arranha-céu. Em sua edição de 2 de janeiro, o jornal "O Povo" destacava o "terraço aprazibilíssimo, de onde se descortinam belíssimos panoramas do mar, das serras e dos sertões vizinhos".

O novo prédio anunciava novos tempos e contrastava com a precariedade da multidão imigrante dos "sertões vizinhos", que fugia de uma das piores secas já vistas no Nordeste. Alguém precisava fazer algo, e rápido, antes que a turba miserável eclipsasse a "loira desposada do sol", epíteto da capital oxigenada pela síndrome de "belle époque" brasileira. A resposta governamental foi confinar os que vinham de trem em sete currais cercados com varas e arame farpado, próximos à estrada de ferro.

Publicidade

Eram homens, mulheres, velhos e crianças, de cabeça raspada contra piolhos, alguns vestidos em sacos de farinha com buracos para enfiar o pescoço. Os mais robustos serviam de mão de obra em fazendas e obras públicas. Milhares morreram de fome, sede ou doenças. Com entrada compulsória e sem data para o "check out", esses depósitos humanos tinham nome: campos de concentração.

Só em 1933 os nazistas criariam seu primeiro campo, numa fábrica de pólvora reestruturada para encarcerar comunistas, sindicalistas e outros desafetos do chanceler Adolf Hitler. A prática de isolar os "molambudos" dos "cidadãos de bem" já era velha conhecida no Brasil de Getúlio Vargas -um país em que a população caminhava para os 40 milhões.

Dados oficiais contavam 73.918 aprisionados pouco mais de um mês após a abertura dos campos em seis cidades do Ceará (Crato, Ipu, Quixeramobim, Senador Pompeu, Cariús e Fortaleza), conforme relata a historiadora Kênia Sousa Rios, autora de "Campos de Concentração no Ceará: Isolamento e Poder na Seca de 1932" (Museu do Ceará, 2006). As duas aglomerações da capital viraram até atração turística: visitantes doavam uma certa quantidade de dinheiro aos enjaulados e dali saíam com "a sensação de dever cumprido".

"O risco de ter a cidade invadida pela 'sombra sinistra da miséria' parece seguido da compreensão de que a situação é trágica, portanto merece a atenção da burguesia caridosa e civilizada", escreveu a historiadora no artigo "A Cidade Cercada na Seca de 1932" (publicado no volume "Seca", Edições Demócrito Rocha, 2002).

ESMOLINHA

No romance "O Quinze", Rachel de Queiroz narra como a heroína Conceição "atravessava muito depressa o campo de concentração", trêmula ao ouvir a súplica: "Dona, uma esmolinha". Apertava o passo, "fugindo da promiscuidade e do mau cheiro do acampamento".

Algo de fato cheirava mal no Ceará, e desde a grande estiagem de 1877, a elite local sentia o odor. Sete anos antes, haviam sido estabelecidas normas de conduta "que identificavam a 'modernidade fortalezense' com a 'civilidade europeia'", fazendo da capital "um modelo asséptico para todas as cidades cearenses", escreveu o historiador Tanísio Vieira no artigo "Seca, Disciplina e Urbanização" (também coligido em "Seca"). Uma das proibições fixadas era a de sair às ruas sem "pelo menos camisa e calça, sendo aquela metida por dentro desta".

Imposições dessa ordem eram a última coisa a passar pela cabeça dos mais de 100 mil sertanejos em retirada da seca de 1877. Fortaleza, então com 30 mil habitantes, viu sua população se multiplicar por três. O governo, por sua parte, redobrou esforços para que a invasão bárbara jamais se repetisse.

Isadora Brant/Folhapress

Dona Carmélia, cujo pai trabalhava em um dos campos

Em "A Seca de 1915", o escritor Rodolfo Teófilo (1853-1932) descreveu o pioneiro campo do Alagadiço, nos arredores da capital, que serviria de piloto para os sete campos dos anos 1930: "Um quadrilátero de 500 metros onde estavam encurralados cerca de 7.000 retirantes". Lá, quando havia comida, ganhavam "reses que morriam de magras ou do mal [peste]", cozidas "em algumas dúzias de latas que haviam sido de querosene".

O jornal "O Nordeste" anunciava o 17 de fevereiro de 1923 como o Dia da Extinção da Mendicância. Ser mendigo seria, a partir dali, contra a lei. Se ruas e praças continuassem "expostas a graves perigos de ordem moral", os infratores seriam enviados ao Dispensário dos Pobres, sob os auspícios da Liga das Senhoras Católicas Brasileiras. A ideia, na prática, não foi longe, e as madames continuaram a ouvir: "Dona, uma esmolinha".

Nem toda a caridade cristã seria o bastante para dar conta da diáspora de 1932, quando jornais falavam do "exército sinistro de esfomeados" em marcha até a capital.

PAPA-FIGO

Ainda hoje, em Senador Pompeu, circula a lenda sobre um ente que surge de supetão para abrir seu bucho e roubar um pedaço do fígado. A fábula do Papa-Figo nasce de fatos reais. Carmélia Gomes, 91, que era uma menina em 1932, lembra do médico que extraía amostras do órgão de quem morria no campo e as mandava à capital para análise clínica.

Dentro de sua casinha, semelhante a tantas outras nas redondezas, dona Carmélia prende os cabelos brancos e senta-se numa cadeira de plástico roxo, logo abaixo de pôsteres dos papas João Paulo 2º e Bento 16. Ela conta que, até sofrer um assalto, vivia num terreno mais ermo, terra onde seu pai trabalhava 82 anos atrás.

Isadora Brant/Folhapress

Ruínas do campo de concentração de retirantes de Senador Pompeu

Antônio Gomes se despedia com um beijo na testa da mocinha de nove anos e partia para o ofício: vigiar os concentrados de Senador Pompeu. Voltava para casa contando sobre "lagartixas entrando na boca dos defuntos, tudim inchado por causa da fome". Alguns guardas eram tão temidos que viravam sinônimo de "coisa ruim". Caso do cabo Félix, que acabou nomeando o feijão servido ali, duro feito pedra da caatinga.

Senador Pompeu, à primeira vista, é uma cidade com problemas e hábitos corriqueiros; adolescentes tiram selfies na sorveteria, e casas metade verde, metade rosa exibem na fachada propagandas políticas pintadas à mão. Mas ali, como dona Carmélia, muitos se esforçam para lembrar o passado.

Em um blog que leva seu nome, Valdecy Alves, 51, apresenta-se em maiúsculas: ADVOGADO MILITANTE E MILITANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS, com serviços prestados à Cáritas e ao Centro de Defesa dos Direitos Humanos Antonio Conselheiro. Filho pródigo de Senador Pompeu, hoje em Fortaleza, voltou à cidade natal para a romaria de 9 de novembro.

Com início marcado para as 4h30 daquele domingo, em frente à igreja, o cortejo reúne netos, pais e avós, todos de branco, para homenagear "as almas penadas da barragem", mortas no campo de concentração. Hoje, segundo a crendice do povo, elas viraram santas que atendem a promessas, numa versão, local e diminuta, do culto ao padre Cícero.

Na véspera, Valdecy Alves nos levara aos arredores da barragem onde os retirantes foram enclausurados. Existe ali um cemitério, ponto de chegada da romaria. O espaço é simbólico: foi erguido sobre uma das valas comuns, onde "até 40 defuntos eram sepultados sem atestado de óbito, em covas rasas o bastante para que urubus e cães cavassem e comessem os restos", diz Alves.

O cemitério, um quadrilátero de 1.089 m², tem no centro uma capela. À sua frente, visitantes acendem velas e empilham simbólicas garrafas d'água de 500 ml. Na entrada, alguns santinhos políticos e latas de cerveja se acumulam diante de duas mudas de árvore. Lê-se nos vasos de cimento: "Fale a Deus o tamanho do seu problema".

Isadora Brant/Folhapress

Cemitério em Senador Pompeu

Em sua moto preta com o rosto de Jesus estampado na buzina, Francisco de Assis, 48, chega ao local para pintar de branco os muros do cemitério. Ele é um dos que -garante- foram ouvidos pelos santos. Para quitar seu carnê espiritual, caminhou por uma hora, descalço, até o cemitério. Valdecy Alves frisa: "De cada dez pessoas que você encontrar nas ruas, metade deve promessa aqui".

A história do campo de concentração de Senador Pompeu já era ligada à seca desde antes desse destino infame. Em 1919, ingleses ganharam uma concorrência para levantar no local uma barragem para sanar os efeitos da escassez de chuvas. Por falta de verbas, as obras pararam. Em 1932, o governo integrou ao campo o casarão que fora construído para servir de morada aos estrangeiros.

A carcaça arquitetônica tem paredes amarelas pichadas com dezenas de falos, juras de amor (Stefanny, o Renato te ama) e até um Buda gordinho. Nos anos 1990, o lugar ainda era uma referência para retirantes. Famílias faziam filas quilométricas para obter a parte que lhes cabia nesse latifúndio –porções de farinha, charque, rapadura e café que o governo distribuía.

Valdecy cruza os braços sobre a camisa polo vermelha e ergue o queixo, um tanto solene. "Kant dizia que não há liberdade enquanto você tiver necessidade.

O novo prédio anunciava novos tempos e contrastava com a precariedade da multidão imigrante dos "sertões vizinhos", que fugia de uma das piores secas já vistas no Nordeste. Alguém precisava fazer algo, e rápido, antes que a turba miserável eclipsasse a "loira desposada do sol", epíteto da capital oxigenada pela síndrome de "belle époque" brasileira. A resposta governamental foi confinar os que vinham de trem em sete currais cercados com varas e arame farpado, próximos à estrada de ferro.

Publicidade

Eram homens, mulheres, velhos e crianças, de cabeça raspada contra piolhos, alguns vestidos em sacos de farinha com buracos para enfiar o pescoço. Os mais robustos serviam de mão de obra em fazendas e obras públicas. Milhares morreram de fome, sede ou doenças. Com entrada compulsória e sem data para o "check out", esses depósitos humanos tinham nome: campos de concentração.

Só em 1933 os nazistas criariam seu primeiro campo, numa fábrica de pólvora reestruturada para encarcerar comunistas, sindicalistas e outros desafetos do chanceler Adolf Hitler. A prática de isolar os "molambudos" dos "cidadãos de bem" já era velha conhecida no Brasil de Getúlio Vargas -um país em que a população caminhava para os 40 milhões.

Dados oficiais contavam 73.918 aprisionados pouco mais de um mês após a abertura dos campos em seis cidades do Ceará (Crato, Ipu, Quixeramobim, Senador Pompeu, Cariús e Fortaleza), conforme relata a historiadora Kênia Sousa Rios, autora de "Campos de Concentração no Ceará: Isolamento e Poder na Seca de 1932" (Museu do Ceará, 2006). As duas aglomerações da capital viraram até atração turística: visitantes doavam uma certa quantidade de dinheiro aos enjaulados e dali saíam com "a sensação de dever cumprido".

"O risco de ter a cidade invadida pela 'sombra sinistra da miséria' parece seguido da compreensão de que a situação é trágica, portanto merece a atenção da burguesia caridosa e civilizada", escreveu a historiadora no artigo "A Cidade Cercada na Seca de 1932" (publicado no volume "Seca", Edições Demócrito Rocha, 2002).

ESMOLINHA

No romance "O Quinze", Rachel de Queiroz narra como a heroína Conceição "atravessava muito depressa o campo de concentração", trêmula ao ouvir a súplica: "Dona, uma esmolinha". Apertava o passo, "fugindo da promiscuidade e do mau cheiro do acampamento".

Algo de fato cheirava mal no Ceará, e desde a grande estiagem de 1877, a elite local sentia o odor. Sete anos antes, haviam sido estabelecidas normas de conduta "que identificavam a 'modernidade fortalezense' com a 'civilidade europeia'", fazendo da capital "um modelo asséptico para todas as cidades cearenses", escreveu o historiador Tanísio Vieira no artigo "Seca, Disciplina e Urbanização" (também coligido em "Seca"). Uma das proibições fixadas era a de sair às ruas sem "pelo menos camisa e calça, sendo aquela metida por dentro desta".

Imposições dessa ordem eram a última coisa a passar pela cabeça dos mais de 100 mil sertanejos em retirada da seca de 1877. Fortaleza, então com 30 mil habitantes, viu sua população se multiplicar por três. O governo, por sua parte, redobrou esforços para que a invasão bárbara jamais se repetisse.

Isadora Brant/Folhapress

Dona Carmélia, cujo pai trabalhava em um dos campos

Em "A Seca de 1915", o escritor Rodolfo Teófilo (1853-1932) descreveu o pioneiro campo do Alagadiço, nos arredores da capital, que serviria de piloto para os sete campos dos anos 1930: "Um quadrilátero de 500 metros onde estavam encurralados cerca de 7.000 retirantes". Lá, quando havia comida, ganhavam "reses que morriam de magras ou do mal [peste]", cozidas "em algumas dúzias de latas que haviam sido de querosene".

O jornal "O Nordeste" anunciava o 17 de fevereiro de 1923 como o Dia da Extinção da Mendicância. Ser mendigo seria, a partir dali, contra a lei. Se ruas e praças continuassem "expostas a graves perigos de ordem moral", os infratores seriam enviados ao Dispensário dos Pobres, sob os auspícios da Liga das Senhoras Católicas Brasileiras. A ideia, na prática, não foi longe, e as madames continuaram a ouvir: "Dona, uma esmolinha".

Nem toda a caridade cristã seria o bastante para dar conta da diáspora de 1932, quando jornais falavam do "exército sinistro de esfomeados" em marcha até a capital.

PAPA-FIGO

Ainda hoje, em Senador Pompeu, circula a lenda sobre um ente que surge de supetão para abrir seu bucho e roubar um pedaço do fígado. A fábula do Papa-Figo nasce de fatos reais. Carmélia Gomes, 91, que era uma menina em 1932, lembra do médico que extraía amostras do órgão de quem morria no campo e as mandava à capital para análise clínica.

Dentro de sua casinha, semelhante a tantas outras nas redondezas, dona Carmélia prende os cabelos brancos e senta-se numa cadeira de plástico roxo, logo abaixo de pôsteres dos papas João Paulo 2º e Bento 16. Ela conta que, até sofrer um assalto, vivia num terreno mais ermo, terra onde seu pai trabalhava 82 anos atrás.

Isadora Brant/Folhapress

Ruínas do campo de concentração de retirantes de Senador Pompeu

Antônio Gomes se despedia com um beijo na testa da mocinha de nove anos e partia para o ofício: vigiar os concentrados de Senador Pompeu. Voltava para casa contando sobre "lagartixas entrando na boca dos defuntos, tudim inchado por causa da fome". Alguns guardas eram tão temidos que viravam sinônimo de "coisa ruim". Caso do cabo Félix, que acabou nomeando o feijão servido ali, duro feito pedra da caatinga.

Senador Pompeu, à primeira vista, é uma cidade com problemas e hábitos corriqueiros; adolescentes tiram selfies na sorveteria, e casas metade verde, metade rosa exibem na fachada propagandas políticas pintadas à mão. Mas ali, como dona Carmélia, muitos se esforçam para lembrar o passado.

Em um blog que leva seu nome, Valdecy Alves, 51, apresenta-se em maiúsculas: ADVOGADO MILITANTE E MILITANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS, com serviços prestados à Cáritas e ao Centro de Defesa dos Direitos Humanos Antonio Conselheiro. Filho pródigo de Senador Pompeu, hoje em Fortaleza, voltou à cidade natal para a romaria de 9 de novembro.

Com início marcado para as 4h30 daquele domingo, em frente à igreja, o cortejo reúne netos, pais e avós, todos de branco, para homenagear "as almas penadas da barragem", mortas no campo de concentração. Hoje, segundo a crendice do povo, elas viraram santas que atendem a promessas, numa versão, local e diminuta, do culto ao padre Cícero.

Na véspera, Valdecy Alves nos levara aos arredores da barragem onde os retirantes foram enclausurados. Existe ali um cemitério, ponto de chegada da romaria. O espaço é simbólico: foi erguido sobre uma das valas comuns, onde "até 40 defuntos eram sepultados sem atestado de óbito, em covas rasas o bastante para que urubus e cães cavassem e comessem os restos", diz Alves.

O cemitério, um quadrilátero de 1.089 m², tem no centro uma capela. À sua frente, visitantes acendem velas e empilham simbólicas garrafas d'água de 500 ml. Na entrada, alguns santinhos políticos e latas de cerveja se acumulam diante de duas mudas de árvore. Lê-se nos vasos de cimento: "Fale a Deus o tamanho do seu problema".

Isadora Brant/Folhapress

Cemitério em Senador Pompeu

Em sua moto preta com o rosto de Jesus estampado na buzina, Francisco de Assis, 48, chega ao local para pintar de branco os muros do cemitério. Ele é um dos que -garante- foram ouvidos pelos santos. Para quitar seu carnê espiritual, caminhou por uma hora, descalço, até o cemitério. Valdecy Alves frisa: "De cada dez pessoas que você encontrar nas ruas, metade deve promessa aqui".

A história do campo de concentração de Senador Pompeu já era ligada à seca desde antes desse destino infame. Em 1919, ingleses ganharam uma concorrência para levantar no local uma barragem para sanar os efeitos da escassez de chuvas. Por falta de verbas, as obras pararam. Em 1932, o governo integrou ao campo o casarão que fora construído para servir de morada aos estrangeiros.

A carcaça arquitetônica tem paredes amarelas pichadas com dezenas de falos, juras de amor (Stefanny, o Renato te ama) e até um Buda gordinho. Nos anos 1990, o lugar ainda era uma referência para retirantes. Famílias faziam filas quilométricas para obter a parte que lhes cabia nesse latifúndio –porções de farinha, charque, rapadura e café que o governo distribuía.

Valdecy cruza os braços sobre a camisa polo vermelha e ergue o queixo, um tanto solene. "Kant dizia que não há liberdade enquanto você tiver necessidade.

O povo há séculos é vítima de uma seca previsível, cíclica. Então, o Estado é que está falido."

E desmemoriado também: o advogado cobra a preservação das ruínas e reclama de que "documentos gigantescos de uma época que não pode se repetir" estão à míngua. Procurado, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional diz que "não há proposta de tombamento em nível federal". No plano municipal, a prefeitura abriu um processo com essa finalidade, ainda não finalizado.

CAMINHADA

Alves tem companhia no seu esforço de tirar o passado do armário. Enquanto outras cidades ignoram seus campos, em Senador Pompeu um carro de som alterna anúncios do "forrozão" e da "caminhada da seca".

De óculos escuros e celular acoplado a alto-falantes, o padre começa a romaria na madrugada de domingo. Há velhinhos de bengala, mulheres com crucifixos mergulhados em grandes decotes e estudantes que usam "abadá" –regata com a inscrição "32ª caminhada da seca - Eu fui" e a estampa de um polegar que reproduz o botão "curtir" do Facebook.

"O povo diz que quem morreu de fome vira santo", diz Yasmin dos Santos, 11, repetindo o que ouviu numa palestra na escola. Daiana Soraya, 12, é grata às "almas santas", que a ajudaram com uma briga de escola. "Um menino que já tinha namorada ficou falando comigo. Ela achou que eu estava a fim dele. Queriam me pegar, mas eu fiz uma promessa. Hoje tô pagando", diz a jovem devota, mostrando os pés descalços.

RELATOS

Já no Crato são poucos os que se lembram do campo projetado para 5.000 pessoas –e que chegou a receber quatro vezes isso, segundo relatos de sobreviventes.

"A mãe falava que a comida era tão ruim que não tinha quem comesse. Mas chegou um pessoal e quis as tripas de porco e gado que o vô usava para fazer sabão. Estavam até estragadas", conta Rita Lobo de Grito, 66, que andava por uma rua de terra próxima ao local do antigo campo cratense.

"Jogavam um em cima do outro quando o pessoal morria. No outro dia, de manhã, um pediu: Me tira daqui que eu não tô morto, não'. Tudo isso meu pai contava", diz Milton Pereira, 85, que recorda também a corrupção no controle dos mantimentos. "Enquanto uns morriam de fome, outros enricavam. O governo mandava trazer o gado e sumia a metade."

Com duas estátuas do padre Cícero ("primo do meu pai") no jardim, Rosafran de Brito Melo, 67, diz que os campos tinham razão de ser. "Pra não haver briga. Ou virava bagunça. Entre tantas famílias, sempre vem um meio danado."

Almina Arraes, 90, não via nada de danado na gente que aparecia no casarão de sua família, às vezes tomada por retirantes fugidos dos campos.

Em menos de cinco minutos, o sorvete de creme que nos serve vira uma papa amarelada dentro da taça de prata. O calor no Crato, definitivamente, não é para amadores, mas a irmã do ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes (1916-2005) já está acostumada.

Hoje ela mora ali com uma irmã de 95 anos, que sofre de Alzheimer. E mantém uma "sala dos mortos", com retratos do ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes (1916-2005), e do neto dele, Eduardo Campos (1965-2014). A poucos metros dali, na varanda com gnomos de jardim, ela conta sobre os sete irmãos Arraes que migraram da vizinha Araripe para estudar no Crato.

Lembra de brincar com "uma criança muito magrinha, que gritava quando via comida". Brincou com ela de xibiu, jogo com o coco de macaúba, palmeira da região.

Almina preserva suas memórias, mas a "amnésia" em relação ao passado prevalece.

"É um resquício da cultura coronelista", avalia Luciana de Medeiros Campos, 36, funcionária da Secretaria Municipal de Cultura que nos acompanha em passeio pela região. Não interessa à elite cratense mexer nessa ferida, afinal, muitos "vôs" e "vós" foram coniventes com o campo de concentração e o cemitério das valas comuns.

Hoje eles estão ocultos sob uma fábrica de papel e um singelo campinho de futebol.

Após a seca de 1877, o imperador dom Pedro 2º decretou: "Não restará uma única joia na Coroa, mas nenhum nordestino morrerá de fome".

Em 1933, voltaram as chuvas para o Ceará, e os sertanejos pra casa, com passagens bancadas pelo governo. Segue o seco.

E desmemoriado também: o advogado cobra a preservação das ruínas e reclama de que "documentos gigantescos de uma época que não pode se repetir" estão à míngua. Procurado, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional diz que "não há proposta de tombamento em nível federal". No plano municipal, a prefeitura abriu um processo com essa finalidade, ainda não finalizado.

CAMINHADA

Alves tem companhia no seu esforço de tirar o passado do armário. Enquanto outras cidades ignoram seus campos, em Senador Pompeu um carro de som alterna anúncios do "forrozão" e da "caminhada da seca".

De óculos escuros e celular acoplado a alto-falantes, o padre começa a romaria na madrugada de domingo. Há velhinhos de bengala, mulheres com crucifixos mergulhados em grandes decotes e estudantes que usam "abadá" –regata com a inscrição "32ª caminhada da seca - Eu fui" e a estampa de um polegar que reproduz o botão "curtir" do Facebook.

"O povo diz que quem morreu de fome vira santo", diz Yasmin dos Santos, 11, repetindo o que ouviu numa palestra na escola. Daiana Soraya, 12, é grata às "almas santas", que a ajudaram com uma briga de escola. "Um menino que já tinha namorada ficou falando comigo. Ela achou que eu estava a fim dele. Queriam me pegar, mas eu fiz uma promessa. Hoje tô pagando", diz a jovem devota, mostrando os pés descalços.

RELATOS

Já no Crato são poucos os que se lembram do campo projetado para 5.000 pessoas –e que chegou a receber quatro vezes isso, segundo relatos de sobreviventes.

"A mãe falava que a comida era tão ruim que não tinha quem comesse. Mas chegou um pessoal e quis as tripas de porco e gado que o vô usava para fazer sabão. Estavam até estragadas", conta Rita Lobo de Grito, 66, que andava por uma rua de terra próxima ao local do antigo campo cratense.

"Jogavam um em cima do outro quando o pessoal morria. No outro dia, de manhã, um pediu: Me tira daqui que eu não tô morto, não'. Tudo isso meu pai contava", diz Milton Pereira, 85, que recorda também a corrupção no controle dos mantimentos. "Enquanto uns morriam de fome, outros enricavam. O governo mandava trazer o gado e sumia a metade."

Com duas estátuas do padre Cícero ("primo do meu pai") no jardim, Rosafran de Brito Melo, 67, diz que os campos tinham razão de ser. "Pra não haver briga. Ou virava bagunça. Entre tantas famílias, sempre vem um meio danado."

Almina Arraes, 90, não via nada de danado na gente que aparecia no casarão de sua família, às vezes tomada por retirantes fugidos dos campos.

Em menos de cinco minutos, o sorvete de creme que nos serve vira uma papa amarelada dentro da taça de prata. O calor no Crato, definitivamente, não é para amadores, mas a irmã do ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes (1916-2005) já está acostumada.

Hoje ela mora ali com uma irmã de 95 anos, que sofre de Alzheimer. E mantém uma "sala dos mortos", com retratos do ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes (1916-2005), e do neto dele, Eduardo Campos (1965-2014). A poucos metros dali, na varanda com gnomos de jardim, ela conta sobre os sete irmãos Arraes que migraram da vizinha Araripe para estudar no Crato.

Lembra de brincar com "uma criança muito magrinha, que gritava quando via comida". Brincou com ela de xibiu, jogo com o coco de macaúba, palmeira da região.

Almina preserva suas memórias, mas a "amnésia" em relação ao passado prevalece.

"É um resquício da cultura coronelista", avalia Luciana de Medeiros Campos, 36, funcionária da Secretaria Municipal de Cultura que nos acompanha em passeio pela região. Não interessa à elite cratense mexer nessa ferida, afinal, muitos "vôs" e "vós" foram coniventes com o campo de concentração e o cemitério das valas comuns.

Hoje eles estão ocultos sob uma fábrica de papel e um singelo campinho de futebol.

Após a seca de 1877, o imperador dom Pedro 2º decretou: "Não restará uma única joia na Coroa, mas nenhum nordestino morrerá de fome".

Em 1933, voltaram as chuvas para o Ceará, e os sertanejos pra casa, com passagens bancadas pelo governo. Segue o seco.

DESTERRO Nos 600 km que cruzou, a reportagem foi acompanhada pela curadora Beatriz Lemos, 33, e pelo artista plástico Ícaro Lira, 28. Fortalezense radicado em São Paulo, Lira lançou na Bienal da Bahia, em maio, seu projeto "Desterro", que começou com Canudos e agora recupera o passado dos campos de concentração do Ceará. "Meu papel é trazer à tona o processo de apagamento oficial do Estado", diz o artista.

ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER, 27, é jornalista da Folha. Assina o blog "Religiosamente" no site do jornal.

ISADORA BRANT, 28, é repórter fotográfica da Folha e produz, em sua Vibrant Editora, publicações independentes, como zines e fotolivros.

ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER, 27, é jornalista da Folha. Assina o blog "Religiosamente" no site do jornal.

ISADORA BRANT, 28, é repórter fotográfica da Folha e produz, em sua Vibrant Editora, publicações independentes, como zines e fotolivros.

Nenhum comentário:

Postar um comentário